Das Lager Aliso

Aliso in den Quellen

Lokalisierung durch die Quellen

Aliso in den Quellen

Eine herausragende Frage in der deutschen Frühgeschichtsforschung, an dessen Beantwortung sich schon Scharen engagierter Altertumswissenschaftler herangewagt haben lautet, wo Arminius das Heer der Römer in der so genannten Clades Variana geschlagen hat. Zu Lösung dieses Rätsels fehlte der Wissenschaft bisher noch ein wichtiger und entscheidender Missing Link, nämlich die genaue Position des ehemaligen Römerlagers Aliso. Dieses Römerkastell erhielt seinerzeit eine gewisse Berühmtheit sowohl unmittelbar nach der Varusschlacht, als dieses Lager als einziges auf der rechten Rheinseite dem germanischen Ansturm widerstand (Vell.Hist.120/4, Cass.56.20, Front.2/9.4, Front.3/15.4, Front4/7.8), wie auch einige Jahre später als der römische Feldherr Germanicus dieses Kastell bei einer erneuten Belagerung der Germanen aus dieser Einkesselung befreite (Tac.Ann.II/7). Da mit diesem Lager die Ereignisse der Germanenfeldzüge eng verknüpft sind, ließen sich mit der Lokalisierung dieses Kastells auf die Lage anderer gesuchten Örtlichkeiten, vor allem die der Varusschlacht selbst, gewichtige Rückschlüsse bilden, die dann unzweifelhaft zu deren Auffinden beitragen würden. Aus diesem Grund ist es reizvoll zu prüfen, ob man das mutmaßliche Römerlager in der Gemarkung Römerrast, wie es Ortelius in seiner Karte angedeutet hat, tatsächlich mit dem viel gesuchten Aliso gleichsetzen kann. Um dieser Hypothese auf den Grund zu gehen, müssen alle bekannten Fakten die uns über diesem Römerlager zur Verfügung stehen genau beleuchtet werden, um sie auf diesen vermeintlichen Lagerstandort zu projizieren.

Alles was wir bisher über das Römerlager Aliso wissen beruht nur auf den Überlieferungen der antiken Autoren. Sie allein geben bislang bestimmende Hinweise, die dieses Lager für uns gegenständlich machen. Die Quellenlage über das einzige namhaft bekannte Römerlager an der rechten Rheinseite ist relativ gering, jedoch lassen sich durch einzelne Aussagen in den Überlieferungen gewisse Vorraussetzungen die für einen Lagerstandort gelten müssen einschränkend darlegen. Velleius Paterculus, Frontinius und Cassius Dio sind die einzigen Autoren die uns über die Geschehnisse um Aliso in Verbindung mit der Varusschlacht erzählen. Dabei ergänzen sich die einzelnen Berichte und lassen untereinander keine gravierende Unstimmigkeit in ihren Aussagen erkennen.

Bild anklicken zum vergrößern

Karte Belgii Veteris von Abraham Ortellius aus dem Jahr 1584

Aliso ist an der Issel eingezeichnet

Wir wissen durch die Überlieferung von Velleius Paterculus nur, dass Aliso nicht durch das Heer des Arminius erobert wurde, sondern hier konnte sich die Besatzung unter dem klugen Verhalten des Lagerpräfekten Caedicus dem Ansturm der Germanen erwehren und sich erfolgreich zu den eigenen Kameraden, vermutlich am Rhein, durchschlagen.

Frontinius berichtete uns nur über die Zeit der Belagerung des Kastells, wobei er keine Auskünfte über den Ausbruch der Römer gibt. Er erwähnt auch das Lager Aliso nicht namentlich, jedoch durch die Nennung des Primipilars Caedicus scheint es sich um den bei Paterculus genannten Lagerpräfekten zu handeln, der dort das Lager Aliso verteidigte. Auch kann aus seinen Ausführungen geschlossen werden, dass sich in diesen römischen Stützpunkt die Reste des Varuszuges retten konnten, was auf eine gewisse Nähe des Lagers Aliso zum Ort der Varusschlacht schließen lässt.

Bei seiner Beschreibung über die Hergänge nach der Varusschlacht, bestätigt Dio mit seinen Angaben die Situation die Paterculus beschreibt, und schmückt den Verlauf der Geschehnisse in seinem typischen ausschweifenden und dramatisierenden Erzählstiel weiter aus. Da die Angaben von Dio, was den Wahrheitsgehalt in seinen Aussagen angeht, grundsätzlich mit Vorsicht zu betrachten sind, müssen diese auch hier nicht unbedingt mit dem tatsächlichen Geschehen übereinstimmen. Aber da es keine anderen detaillierteren Bezugsquellen über den Ablauf der Geschehnisse um das Lager Aliso gibt, ist man gezwungen seine Aussagen in der Erforschung des Standortes von Aliso mit einzubeziehen.

Bild anklicken zum Vergrößern

Karte Belgii Veteris von Abraham Ortellius aus dem Jahr 1587

Aliso ist an der Issel eingezeichnet

Eine falsche Spur in der Alisosuche legte uns Cassius Dio, der ein Lager erwähnte, das in Verbindung mit den frühen Drususfeldzügen, am Zusammenfluss von Lupia und Elison angelegt wurde (Cass.54.33). Die Lupia ist uns als der Fluss Lippe bekannt, aber den Fluss Elison konnte man mit den heutigen Flusssystemen, die mit der Lippe zusammenfließen, namentlich nicht in Verbindung bringen. Die Wortähnlichkeit zwischen Aliso und Elison gab der Annahme Nahrung, dass hier an diesem gesuchten Zusammenfluss auch das berühmte Lager zu finden sei. Durch diese Aussage angeregt, sind die Nebenflüsse der Lippe in ihrem Mündungsbereich, auf vermeintliche Standorte von Lagern untersucht worden. So gerieten die Alme bei Paderborn, die Glenne bei Lippstadt, die Ahse bei Hamm, die Seseke bei Lünen und die Stever bei Haltern unter den Verdacht mit dem gesuchten Fluss Elison identisch zu sein, wobei letztendlich die Erfolgsaussichten dieser Lokalisierungsbemühungen nicht von einem verwertbaren Resultat belohnt wurden. Denn mit der Aufspürung des Lagers Oberaden, und seiner archäologisch gesicherten Datierung für die Jahre 11-8 vor Christus, hatte man das Bollwerk von dem uns Dio berichtet, entdeckt. Aber dadurch dass dieses Römerkastell dendochronologisch nachgewiesen zur Zeit der Varusschlacht schon lange nicht mehr existierte, war die Aliso gleich Elison Theorie vom Tisch.

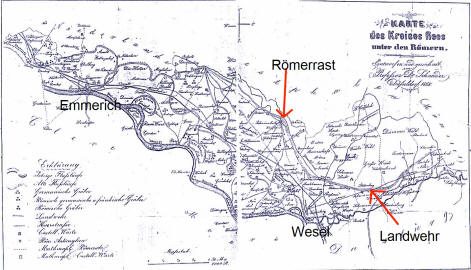

Bild anklicken zum Vergrößern

Karte des Kreises Rees unter den Römern.

Von Prof. Dr. Schneider 1868

Lokalisierung durch die Quellen

Fasst man diese Ausführungen der antiken Autoren zusammen, so ergibt sich ein Bild, mit dem man den Bereich des Standortes dieses Lagers in etwa Eingrenzen kann. Demnach scheint es unmöglich, dass sich das Lager Aliso sehr weit im germanischen Landesinneren befunden hat. Denn wenn es die Eingeschlossenen des Lagers Aliso geschafft haben, heimlich an den germanischen Postenketten vorbei zum rettenden Rheinufer zu gelangen, so konnte die Distanz die sie zurücklegen mussten nicht allzu groß gewesen sein. Denn eine solche Aktion konnte nur gelingen, wenn diese Marschkolonne am Abend im Schutz der Dunkelheit losmarschiert wäre und bis zum darauf folgenden Tagesanbruch ihr Ziel erreicht hätte. Denn spätestens dann hätten die Germanen die Flucht bemerkt und wären den Fliehenden nachgesetzt, was für die Römer sicherlich den sicheren Untergang bedeutet hätte. Die Marschgeschwindigkeit kann allerdings auch nicht allzu groß gewesen sein denn wir lesen bei Dio, dass unter den Flüchtenden viele Frauen und Kinder, und als Vermutung des Verfassers sicherlich auch eine große Anzahl verwunderter Soldaten waren. Zudem konnten die Römer nicht die normalen Strassen benutzen, da diese von den Germanen bewacht wurden, sondern sie mussten sich durch bewachsenes und unwegsames Unterholz ihren Weg bahnen, wobei vorher der Weg erkundet werden musste um nicht frühzeitig entdeckt zu werden. Gleichzeitig mussten sich die Römer in der Dunkelheit absolut geräuschlos verhalten was die Fortbewegungsgeschwindigkeit zusätzlich verringerte.

Ein Limes am rechten Niederrhein

Bedingt durch diese Bedingungen kann man eine Marschgeschwindigkeit von maximal ein bis zwei Kilometer in der Stunde annehmen. Angenommen die Römer hätten in dieser Winternacht 12 Stunden Zeit gehabt in der ein Vorwärtskommen in der Dunkelheit möglich gewesen wäre, dann käme man auf eine Marschdistanz von höchstens 24 Kilometern, eher beträchtlich weniger. Diese Berechnungen zeigen den größten Abstand auf den dieses Lager unter diesen Voraussetzungen vom Rhein entfernt gewesen sein kann. Bisher kennen wir außer dem Marschlager in Holsterhausen, welches mit Sicherheit kein Alisokandidat ist, kein Römerlager dass in diesem genannten Entfernungsbereich seinen ehemaligen Standort hatte. Das bisher gelegentlich als das Aliso angesehene Lager in Haltern, scheidet mit großer Sicherheit auch aus diesen entfernungsbedingten Gründen aus, da es sich in etwa 41 Kilometern Entfernung Luftlinie vom Rhein befunden hat. Gleichzeitig scheint es auch archäologisch Erwiesen, dass der Legionsstandort zur Zeit der Varusschlacht zerstört und nicht wieder aufgebaut wurde, was auch hier gegen ein Aliso in Haltern spricht.

Der gleiche Entfernungsgrund der Haltern als das ehemalige Römerlager Aliso ausschließt, schließt natürlich die Alisowahrscheinlichkeit für das Lager Dellbrück-Anreppen um ein vielfaches mehr aus. Hier scheint es absolut undenkbar, dass sich die eingeschlossenen Römer nach der Auslegung der historischen Überlieferungen, bei ihrem Ausbruchsversuch mehr als 150 Kilometer bis zum Rhein durchschlagen konnten. Zudem gilt auch hier der bisher archäologisch nachgewiesene Endpunkt für das Jahr 9, der die Wahrscheinlichkeit dass es sich bei Anreppen um Aliso handelt, zusätzlich in weite Ferne rückt.

Das mutmaßliche Lager in der Gemarkung Römerrast passt hingegen von seiner Lage her genau in dieses Entfernungsraster welches durch die Interpretation der Quellenlage verbindlich ist, denn durch seine Nähe zum Rhein war es für die Eingeschlossenen realistisch in ihrer Situation, dass dieser Ausbruchsversuch erfolgreich abgeschlossen werden könnte. Denn andernfalls wäre dieser besonnene Lagerkommandant dieses Risiko des Ausmarsches nicht eingegangen, sondern er hätte nach anderen Lösungen gesucht. Letztendlich ist diese Unternehmung ja auch erfolgreich im Sinne der Römer beendet worden.

Es fragt sich warum die Germanen dieses Lager Aliso nicht erobern konnten wo sie doch alle anderen römischen Stützpunkte auf der rechten Rheinseite nach der Varusschlacht erobert hatten. Das scheint nur möglich gewesen zu sein, weil es sich bei diesem römischen Stützpunkt um ein kleineres Lager handelte. Denn die beiden großen Legionslager Haltern und Anreppen hatten durch die Tatsache dass der Großteil ihrer Legionen nicht anwesend war, nur eine kleinere Stammbesatzung zur Bewachung zurückgelassen. Und diese Mannschaften in ihrer geringen Stärke waren offensichtlich nicht in der Lage ein derartig ausgedehntes Legionslager, gegen eine germanische Übermacht, zu verteidigen. Anders verhält es sich bei einem kleineren übersichtlicheren Kastell was beispielsweise für eine Auxillaeinheit errichtet wurde. Hier konnte unter Umständen schon ein kleineres Kontingent an Soldaten, bei entsprechender Bewaffnung, einen Eroberungsversuch erfolgreich unterbinden. Da Dio erwähnt, dass die Germanen vorwiegend durch Bogenschützen beim ihren Angriffen auf das Lager abgewehrt wurden, ist es denkbar, dass es sich bei diesem Lager um ein Hilfstruppenlager gehandelt hat, denn reguläre Legionäre kämpften in der Regel nicht mit Pfeil und Bogen. Diese Kampftechnik war den Auxillarverbänden vorbehalten. Die vermutete Lagergröße, in der normalerweise etwa 500 Hilfstruppensoldaten stationiert waren, lässt sich ohne weiteres auf das Plateau in der Gemarkung Römerrast übertragen.

Wie lange Aliso nach dem Auszug seiner Besatzung unbelegt war ist nicht bekannt, aber Paterculus schreibt davon, dass Tiberius nach der Varusniederlage den Rhein überschritten hat und die Grenzwege offen legte (Vell.Hist.120/2) Dass kann nur bedeuten, dass zur weiteren Bewachung dieser Grenzwege ein Stützpunkt auf der rechten Rheinseite bestehen musste, und aus diesem Grunde das Lager Aliso vermutlich nur wenige Zeit nach der Varusniederlage, während der Anwesenheit von Tiberius wieder neu belegt wurde.

Eine weiterer Bericht eines antiken Schriftstellers, der zur Lagebestimmung von Aliso herangezogen werden kann und zudem noch wichtige Rückschlüsse über den Ort der Niederlage des Varus hinterlässt, ist der von Cornelius Tacitus. Er schreibt zwar nicht von diesem Kastell in Verbindung mit der Varusschlacht selbst, sondern er erwähnt Aliso 7 Jahre später als Germanicus seinen Krieg gegen die Germanen führte (Tac.Ann.II/7). Hier gibt uns Tacitus eine Fülle von Informationen die bei der Suche nach dem gesuchten Lager hilfreich sind. Zuerst scheint auch dieser Befreiungsversuch des Germanicus nicht allzu weit in das Innere Germaniens vorgetragen worden sein was auch für eine gewisse Nähe vom Lager Aliso zum Rhein spricht. Des Weiteren bringt Tacitus als Hinweis zur Lokalisierung dieses Lagers als Fixpunkt die Lippe zu Sprache. Allerdings kann hier je nach Auslagungssache dieser Textstelle auch von zwei unterschiedlichen Lagern die Rede gewesen sein. Es scheint aber wahrscheinlich, dass Tacitus sich auf einen seinerzeit andersartigen Lippelauf, wie in einem vorangegangenen Kapitel beschrieben wurde, bezogen hat. So könnte hier die Gemarkung Römerrast mit seiner Nähe zum ehemaligen Lippelauf gemeint gewesen sein. Auch lässt sich durch den Umstand, dass die Germanen bei ihrem Abzug das Denkmal des Drusus und den Grabtumulus der Varuslegionen zerstörten, hier auch eine räumliche Nähe des Lagers Aliso zum Ort der Varusschlacht nicht absprechen.

.png)