Ein neues Römerlager ?

Die Lage von Römerrast

Römerrast in vergangenen Untersuchungen

Der strategische Zweck von Römerrast

Die römischen Vormarschwege

Vorläufiges Fazit

Google Ansicht Römerrast:

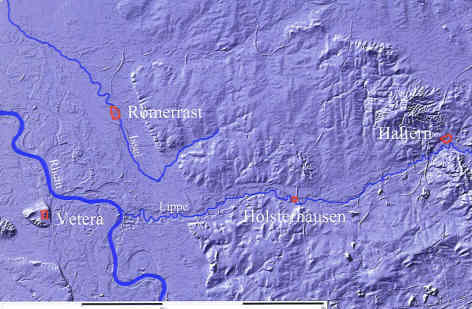

Dem rechten Rheinuferbereich, gegenüber der Legionsfestung Vetera, kam eine besondere strategische Bedeutung während der römischen Anwesenheit am Rhein zu. In diesem Gebiet, beidseitig der Lippemündung, und speziell nördlich der Lippe, war es für die Römer aus taktischen Gründen erforderlich einen gesicherten Brückenkopf zu bilden. Hier galt es darum, einerseits Raum zu schaffen um sich für die Vorstöße ins innere Germaniens zu formieren, und andererseits dieses Gebiet schon im Vorfeld des Rheinufers gegen germanische Übergriffe zu sichern, die das Ziel hatten das linke Rheinufer zu bedrängen.

In diesem Gebiet siedelte einstmals der Stamm der Sugambrer, der sich mit den Römern in den ersten Jahren ihrer Anwesenheit am Niederrhein erbitterte Auseinandersetzungen lieferte. Den Römern gelang es zwar diesem Stamm sein Territorium in Rheinnähe zu entreißen und Teile der Sugambrer auf die linke Rheinseite umzusiedeln, jedoch gelang es ihnen entlang dieses Rheinuferbereiches nicht auf Dauer, durch gezielte Klientelpolitik die Scheide zwischen den beiden Kulturen in diesem Grenzabschnitt zu beruhigen und zu befrieden.

Aus diesem Grund konnte dieses Gebiet nur durch unentwegte militärische Präsenz unter römischer Kontrolle gehalten werden. Zeugnisse dieser Anwesenheit finden sich im Rheinvorland, nördlich der Lippe, noch heute an manchen Stellen.

Die Lage von Römerrast

Kreis Wesel, Gemeinde Hamminkeln, Ortsteil Loikum, Gemarkung Römerrast. Dieser Ortsname solle allein schon aufhorchen lassen und erste Neugier wecken. So weist sie doch von seinem Namen auf einen Ort hin der einstmals mit den Römern in Verbindung gestanden haben könnte. Zwar ist hierzulande eine Ortsbezeichnung die auf römische Aktivitäten hinweist grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, denn die Römer waren über lange Jahre in diesem Gebiet präsent und haben hier sicherlich auch einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, der sich gerade in Ortsbenennungen niedergeschlagen haben könnte, die bis in die heutige Zeit überdauert haben. Sicherlich steht auch nicht jede Ortsbenennung die römische Attribute beinhaltet auch tatsächlich mit dieser frühen Weltmacht im Zusammenhang, aber hier gibt es einen ersten Anhaltspunkt der auf einen einstmaligen römischen Lagerstandort an diesem Ort hinweist.

Dabei stellt sich die Frage, ob irgendwann dieser Ort grundlos nach den Römern benannt wurde, ob die Römer diesen Platz wie es sein Name andeutet zur Rast während eines Durchmarsches genutzt haben, oder dass vielleicht dieser Ort eine viel wichtigere Funktion während der römischen Anwesenheit auf rechtsrheinischen Boden erfüllen musste. Die gesamte Gemarkung die den Namen Römerrast trägt umfasst etwa 76 Hektar Fläche und verläuft etwa über 1500 Meter parallel des linken Ufers der Neuen Issel.

Bild anklicken zum Vergrößern

Die Lage von Römerrast

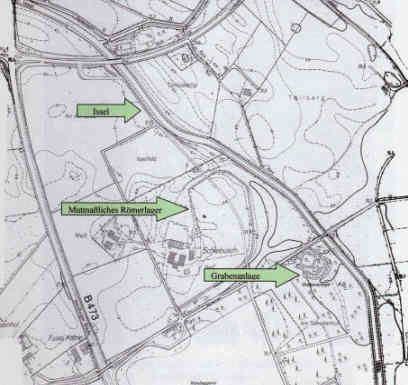

Dieses Gebiet ragt wie eine flache Halbinsel aus südlicher Richtung kommend, wenige Meter über das normale Geländeniveau in das ehemalige feucht-nasse Bruchgelände hinein, und bot sich sicherlich schon in frühgeschichtlicher Zeit als durchgehend hochwasserfreie Stelle für einen Lagerstandort an. Im nördlichen Bereich dieses Gebietes zeigt sich am unmittelbaren Ufer des eingedeichten und begradigten Flusses Issel, ein um 3 Meter höhergelegenes Plateau mit den Ausmaßen von etwa 250 Metern Länge und 150 Metern Breite. Die Form dieser Ebene ist von einer vorspringenden Ausbuchtung an der nördlichen Breitseite abgesehen in etwa rechteckig. Das Niveau dieser zur Zeit als Weideland genutzten Fläche liegt um cirka 2,50 Meter höher als die daran anschließende Flussniederung und grenzt sich in einem Winkel von etwa 35° von dieser ab. Die Ausmaße dieses Plateaus mit seiner Grundfläche von zirka 3,7 Hektar ist durchaus vergleichbar mit einigen kleineren römischen Militärlagern am Niederrhein. Markant in diesem Zusammenhang ist die abgeschrägte Böschung zur Flussniederung hin die auch für das ehemalige Römerlager in Moers-Asberg charakteristisch war.

Ausschnitt der Karte Blegii Veteris

Etwa 150 Meter südöstlich dieses Plateaus befindet sich ein in der amtlichen Flurzeichnung als Grabenanlage eingezeichnetes bewaldetes Areal in dem verschiedene teils halbkreisförmig angelegte Erdwälle ein zentrales rechteckiges Plateau einfassen. Der Durchmesser dieser Grabenanlage beträgt in der Ost-West Richtung etwa 100 Meter und in der Nord-Süd Richtung annähernd 120 Meter. Beim Sturm Kyrill 2007 wurden an diesem Ort einige große Bäume umgeweht, darunter auch ein Baum samt Wurzelteller etwa im Zentrum dieser Anlage. Innerhalb und unterhalb der Wurzel befinden sich eine große Anzahl gebannter Ziegel die offensichtlich einstmals ohne Mörtel verwendet wurden, denn es lassen sich an den Steinen keine Mörtelreste erkennen. In der Geländestruktur zeichnen sich Reste eines ehemaligen Wegedamms ab, der offensichtlich vom Plateau des vermuteten Römerlagers zum Areal dieser Erdwälle hinführt. Die Gemarkung auf dem gegenüberliegenden Ufer nennt sich Tollberg und bezeichnet durch seinen Namen eine einstmalige Zollstation an einer Grenze. In der Mitte des zwölften Jahrhunderts wurde im Zollbezirk der Herrschaft Rees eine Tollborg in dieser Gemarkung bezeichnet und deutet schon zu dieser frühen Zeit an eine weitere Nutzung dieses Grenzüberganges hin. Der größte Teil des Geländes Römerrast ist in der jüngeren Vergangenheit durch die Kiesindustrie massiv abgegraben worden. Da diese Auskiesung andauert und auch auf diesen Bereich ausgeweitet werden soll, könnte in naher Zukunft eine archäologische Untersuchung dieses Areals unmöglich gemacht werden.

Vorbehaltlich einer genauen archäologischen Prospektion des noch verbliebenen Geländes unterliegt man unwillkürlich der Versuchung dieses Plateau in der Gemarkung Römerrast schon aus Gründen der Bodenstruktur und der strategischen Lage als den Standort eines ehemaligen Römerlagers zu interpretieren. Danach eröffnet sich die spannende Frage, wie sich dieses vermutete Römerlager in den Kontext mit den Überlieferungen der antiken Autoren und den derzeitigen geschichtswissenschaftlichen Resultaten stellen würde. Dabei eröffnen sich dem Betrachter grundsätzlich neue Blickwinkel, die das Bild der damaligen Ereignisse im Gegensatz zur heutigen vorherrschenden Meinung in einer vollkommen anderen Perspektive erscheinen lassen.

Bild anklicken zum Vergrößern

Römerrast in vergangenen Untersuchungen

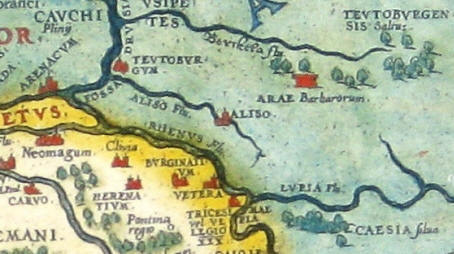

In seiner Karte Belgii Veteris aus dem Jahr1584 zeichnete Abraham Ortelius das untere Germanien während der Römerzeit, wobei er die germanischen Siedlungsgebiete und verschiedene bedeutsame Örtlichkeiten nach seiner Interpretation der ihm damals zur Verfügung stehenden Quellen einordnet. Vetera und Neomagum verortet er an den exakten Stellen wo sie sich tatsächlich befunden haben. Für andere Örtlichkeiten zieht er offensichtlich in erster Instanz Tacitus zur Lokalisierung heran. So befindet sich ein Teutoburgum im niederländischen Achterhoek, ein Teutoburgen sis Saltus im heutigen Münsterland, das Heiligtum der Marser die Tamfana (Tac.Ann.I,49) bei Ahaus usw. Zudem beinhaltet diese Karte ein bemerkenswertes Detail, denn Ortelius ordnet das Römerlager Aliso genau an der beschriebenen Stelle Römerrast unmittelbar am linken Isselufer ein. Da er sich aber bei der Zeichnung dieser Karte relativ genau an die literarische Vorgabe des Tacitus gehalten hat, hätte er eigentlich dieses Römerlager irgendwo an der Lippe einzeichnen müssen. Es sei denn es gab für Ortelius einen triftigen Grund für die Lokalisierung dieses Römerlagers an diesem Ort. Dass es zu der Zeit in der Ortelius diese Karte zeichnete noch irgendwelche baulichen Überreste eines Römerlagers an dieser Stelle gegeben hat scheint nicht wahrscheinlich. Jedoch könnte es noch Überlieferungen in der Bevölkerung gegeben haben, die auf einen ehemaligen römischen Stützpunkt an dieser Stelle hingewiesen haben. So könnte sich auch eine andere Frage beantworten die für diese Gegend noch offen steht. Nachdem das der Gemarkung Römerrast benachbarte Werterbruch im hohen Mittelalter entwässert und somit Urbar gemacht wurde, erhielt dieses Dorf seine eigene Gerichtsbarkeit. So hatte das Gerichtssiegel von Werterbruch aus dem Jahr 1455, vielleicht auch schon bedeutend früher, anfangs des vierzehnten Jahrhunderts als Motiv eine Burg mit drei Türmen, wobei es sich hier mit großer Wahrscheinlichkeit nicht um eine Abbildung der mittelalterlichen Wehranlagen von Werth, Aspel oder einer anderen damals in der Nähe bestehenden Burg handeln kann. Denn diese Burgen zierten sich mit anderen Motiven in ihrem Wappen. Und auch sonst gibt es bisher keinen anderen schlüssigen Anhaltspunkt warum sich dieses Siegel mit einer stilisierten Burg schmückte. So könnte sich dieses abgebildete Kastell auf eine nahe gelegene ehemalige römische Befestigungsanlage bei Römerrast bezogen haben, von der es damals noch bestimmende Überlieferungen aus der Bevölkerung gab. Hier finden sich vielleicht weitere hinweisende Indizien für ein ehemaliges römisches Kastell an diesem Ort Römerrast.

Bild anklicken zum Vergrößern

Auszug aus der Deutschen Grundkarte / Luftbildkarte 1:5000 / 1998

Kreis-Wesel/Marienfrede

Auch Professor Doktor Schneider machte sich Mitte des neunzehnten Jahrhunderts die Mühe, eine Karte des ehemaligen Landkreises Rees während der römischen Anwesenheit in dieser Gegend zu zeichnen. Dabei versuche er die nach seiner Ansicht nach römischen Hinterlassenschafen die noch in der Landschaft zu erkennen waren in seiner Karte einzutragen. In dieser Landkarte finden sich demzufolge ehemalige Römerstrassen, römische Gräber und Fundstellen römischer Artefakte eingezeichnet, wobei nicht unbedingt sämtliche Angaben die er machte nach heutigen Maßstäben repräsentativ sind. Aber Professor Schneider sah was durch das Studium seiner Karte ersichtlich wird, gleichfalls auch in der Örtlichkeit Römerrast den wahrscheinlichen Standort eines ehemaligen Römerlagers, brachte ihn jedoch nicht mit dem Lager Aliso in Verbindung. So erkennt man, dass auch schon in den vergangenen Jahrhunderten dieses Plateau in der Gemarkung Römerrast mehrfach als ein mutmaßlicher Standort eines ehemaligen römischen Kastells angesehen wurde.

Römerrast/ Im Vordergrund die Issel

Der strategische Zweck von Römerrast

Es eröffnet sich unweigerlich die Frage nach dem strategischen Sinn für den Platz eines Römerlagers an dieser Stelle. Nach dem frühen Tod von Drusus verfolgte sein Nachfolger Tiberius eine andere Politik in Germanien, die in ihrem Anfangsstadium nicht auf eine Ausdehnung der römischen Gebiete ins rechtsrheinische Germanien, sondern auf die Sicherung des neu eroberten Territoriums bis zum Rhein, gegen die Germanen ausgelegt war. Durch die Umsiedlung der Sugambrer schaffte Tiberius einen besiedlungsfreien Raum, der als Pufferzone zwischen den weiter östlich lebenden Germanenstämmen und dem Rhein genutzt wurde. Gleichzeitig diente dieses fruchtbare Gebiet als wichtiger Versorgungsraum für den Unterhalt der römischen Armee. Durch das etwa zur Zeit der ersten Statthalterschaft des Tiberius in Germanien errichtete Lager in Haltern, war eine Kontrolle und Bewirtschaftung dieses Rheinvorlandes nur bedingt möglich. Denn hier hatte man zwar einen festen Standort im germanischen Landesinneren, zudem einen der sich an der so wichtigen Lippeschiene befand, aber entlang des Rheines, nördlich der Lippemündung, musste aus logischen taktischen Erwägungen noch ein weiterer Stützpunkt geschaffen werden, um das rechtsrheinische Rheinvorland abzusichern.

Denn der Rhein war damals ein nicht ohne bestimmte Voraussetzungen zu überwindendes Annäherungshindernis und daher als Grenzlinie hervorragend geeignet. Aber die Vergangenheit hatte gezeigt, dass es für die Germanen durchaus möglich war mit einem Heer über diesen Fluss zu setzen, um auf der linken Rheinseite die römischen Einrichtungen zu attackieren. Denn Tacitus schreibt in seiner Germania einen, die damalige Grenzsituation beschreibenden Nebensatz (Tac.Germ.32): „Den Chatten zunächst, wo der Rhein noch ein festes Bett hat und als Grenzscheide genügt, wohnen die Usiper und Tenkterer.“ Diese Aussage kann nur bedeuten, dass der Rhein etwa von der Lippemündung an, wo er sich in ein Flussdelta mit andauernden Flussbettverlagerungen verwandelt, nicht mehr als alleinige Abgrenzung zum rechtsrheinischen Germanien genügte. Um nun ein erneutes Eindringen germanischer Stämme in römisches Gebiet zu vermeiden, war es aus verteidigungstaktischen Gründen für die Römer erforderlich, auch einen Uferstreifen an der rechten Rheinseite unter Kontrolle zu halten. Nur so waren die Römer in der Lage, germanische Eindringungsversuche ins linksrheinische Territorium frühzeitig zu erkennen und schon im Ansatz zu unterbinden. Daher wäre es für die römische Grenzsicherung wichtig gewesen, beim heutigen Loikumer Rott, an der Grenze des sich dort anschließenden staunassen Bruchlandes, einen Stützpunkt zur Überwachung und Absicherung dieses Gebietes zu errichten. Nördlich dieser Gemarkung war es für ein feindliches Heer nicht mehr ohne weiteres möglich, durch das sich daran anschließende versumpfte Bruchgebiet, den Rhein zu erreichen. So mussten die Römer nur das Gebiet von der Gemarkung Römerrast aus bis zur Lippe kontrollieren um ein Eindringen eines germanischen Feindes frühzeitig zu erkennen und dem unverzüglich entgegenwirken zu können.

Bild anklicken zum Vergrößern

Die Wallanlage bei Römerrast

Die römischen Vormarschwege

Des Weiteren ist es Aufschlussreich die mutmaßlichen römischen Vormarschwege der Römer für ihre Vorstöße vom linken Niederrhein in die östlichen Gebiete zu beleuchten. Die Lippe galt seinerzeit als eine der wichtigsten Verkehrsadern ins rechtsrheinische Germanien. Über diesen Fluss konnte für die Römer der Nachschub der Lippelager mit Nahrungsmitteln und anderen Versorgungsgütern problemlos geschehen, und auf ihr konnten im Gegenzug germanische Handelsgüter unkompliziert dem römischen Warenkreislauf zugeführt werden. Doch um militärische Aktionen durchzuführen, und damit Truppenteile schnell ins Landesinnere zu bringen, eignete sich die Verschiffung nur begrenzt, da ein Vorwärtskommen stromaufwärts um einiges zeitaufwendiger ist als der schnelle Marsch oder die berittene Fortbewegung auf dem Landweg. Auch wechselnde Wasserstände und Eisgang im Winter machten für die Römer eine dauerhafte Wegeverbindung parallel zur Lippeschiene erforderlich, denn selbst bei derartigen Umständen musste eine Kommunikation und die Versorgung mit Nachschub gewährleistet sein. Eine einstmalige Straßenführung im unmittelbaren Uferbereich dieses Flusses jedoch ist wenig wahrscheinlich. Denn große Teile des Lippevorlandes waren damals ein von stetig wechselnden Wasserständen geprägtes, und damit ein teilweise versumpftes Überschwemmungsgebiet, in dem die Anlage und der Unterhalt eines befestigten Weges, selbst für die Römer, ein schwierig durchzuführendes Unternehmen gewesen wäre. Gleichzeitig würden dem Wegeverlauf querende Talsenken mit den an ihrem Fuße fließenden Bachläufen ein Vorwärtskommen beträchtlich erschweren. Auch widerspräche eine derartige, dem Flussverlauf angepasste Wegführung, der römischen Bauart ihrer straßenmäßigen Verkehrswege, denn im Normalfall bemühten sich die Römer immer um eine Trassenführung in gerader Linienführung. Daher mussten wahrscheinlich diese Vormarschwege weiter landeinwärts angelegt werden, dort wo ein ungehindertes Vordringen durch landschaftliche Vorraussetzungen besser gegeben war.

Es gab dabei sicherlich beidseitig der Lippemündung Rheinübergänge und Straßentrassen die ins Innere Germaniens führten, die den Römern bekannt waren und auch von ihnen genutzt wurden. Ein genereller Marschweg, parallel des Lippelaufes auf der linken Uferseite, wäre aber sehr mühevoll und zeitaufwendig gewesen, und wäre dann auch nur über die Wasserscheiden der Ruhr, Emscher und Lippe möglich, weil auch hier die zahlreichen Bachläufe an den Berghängen einen zügigeren Vormarsch behinderten. Da diese Wasserscheiden keine einheitlichen Höhenlinien hatten, und in ihren Verlauf keineswegs in gerader Richtung zu den angestrebten Lippequellen führten, wäre dieser Weg geprägt von einem ständigen auf und ab und andauernden zeitaufwendigen Richtungsänderungen. Diese Trassenführung war für das in der Regel streng rational aufgebaute Straßennetz der Römer, als Vormarschweg, wenig attraktiv. Da die Römer eine Vorliebe für einen geraden hindernisfreien Straßenverlauf hegten, um so auf schnellsten Wege mit ihren Truppen zu einem Ort zu gelangen, konnte nur auf der rechtslippischen Uferseite eine derartige Trassenführung gewährleistet werden. Denn aufgrund der topografischen Verhältnisse gibt es hier nur sanft ansteigende Geländekonturen, deren Überwindung keine Schwierigkeiten für die römischen Legionen darstellte.

Bild anklicken zum Vergrößern

Umgewehter Wurzelteller innerhalb der Wallanlage

Hinweis für Sondengänger:

Dieses Gelände wurde bereits mehrfach untersucht und dadurch teilweise zerstört!

Spätestens bei der Anlage des Halterner Lippekastells musste ein neuer Landweg zu diesem Lager angelegt werden. Da dieser neu errichtete Römerstützpunkt seinen Standort auf der rechten Lippeseite hatte, müsste ab diesem Zeitpunkt auch eine dauerhafte Zuwegung auf dem Gebiet rechts der Lippe wahrscheinlich sein. So zog sich wahrscheinlich eine erste Wegetrasse von der vermuteten Rheinübergangsstelle bei Flüren entlang des Drevenackers Flugsandhöhenrückens, entlang der Lippe über Schermbeck, Holsterhausen nach Haltern. Das Marschlager in Holsterhausen mag im Zusammenhang mit den frühen Vorstößen der Römer auf diese Marschstrecke Lippeaufwärts in Flussnähe hindeuten, aber durch seine jeweilige nur kurzzeitige Belegungsdauer ist zu erkennen, dass sich diese Streckenführung für die Römer als wenig Attraktiv erwies. Denn bei dieser flussnahen Trasse waren die Talsenken bei Schermbeck, Holsterhausen und Hervest durch ihre Steigungen und ihr Gefälle, sowie der staunassen Geländestruktur in ihren Becken, für eine dauerhaft und durchgängig benutzbare Wegetrasse nicht vorteilhaft. Aber gerade vom vermuteten Römerlager Römerrast aus bestand seinerzeit die Möglichkeit das Lager in Haltern auf dem direkten Landweg, ohne die Überwindung lästiger Geländehindernisse zu erreichen. Dazu war nur nach der Rheinquerung bei Flüren, ein Weg wenige Kilometer nach Norden über die leicht erhöhte Halbinsel die in das Isselbruch hineinragt erforderlich, um dann ab der Gemarkung Römerrast den Weg nach Osten einzuschlagen. Es ist aber auch denkbar, dass hier auch ein Rheinübergang an der Mehrer Halbinsel in Frage kam, wobei dann der Weg zum Lager bei Römerrast über den Flugsandrücken bei Mehrhoog und dann durch das feucht-nasse, und damit schwer zu durchquerende Isselbruch führen konnte.

Die Entfernung zwischen Römerrast und Haltern beträgt etwa 40 Kilometer auf gerader Strecke, so dass dieser Weg bei Bedarf an einem Tag durch einen Gewaltmarsch zurückgelegt werden konnte. Aber würde man die normale Tagesmarschdistanz von etwa 20 Kilometer rechnen, so hätten seinerzeit die Menschen die Haltern erreichen wollten, auf halber Strecke auf dem Weg zu diesem Lippelager an einer Etappenstation rasten müssen. Hier gibt es ein weiteres Indiz, das auf eine derartige Wegführung hinweist. Auf der gedachten geraden Linie zwischen der Gemarkung Römerrast und Haltern befindet sich genau auf der Hälfte der Wegstrecke das heutige Städtchen Raesfeld, dessen Name auch als Rastfeld gedeutet werden kann. Und denkt man sich diese Linie von der Gemarkung Römerrast ausgehend weiter über Haltern hinaus, so erreicht diese Gerade auf direktem Weg das wenige Jahre nach Haltern errichtete Legionslager in Dellbrück-Anreppen. Weiterhin ist anzunehmen, dass vom Standort Römerrast auch ein Weg in nordöstlicher Richtung abzweigte, der durch das Münsterland bis zur Ems führte.

Vorläufiges Fazit

Durch diese Betrachtungen erkennt man, dass ein römischer Stürzpunkt in der Gemarkung Römerrast aus verschiedenen strategischen Erwägungen äußerst sinnvoll war, und man muss vorbehaltlich genauerer archäologischen Untersuchungen von der Tatsache ausgehen, dass sich hier wirklich einstmals ein römisches Standlager befunden hat. Die Frage welche Dimensionen dieses Römerlager in welchen Zeitabschnitten hatte und wie lange dieses Lager belegt war, muss vorläufig unbeantwortet bleiben. Ob es sich damals hier um ein Legionslager handelte darf bezweifelt werden, denn obwohl sich jetzt nur der letzte Grundriss des Lagers in der Landschaft andeutet, der allenfalls für ein kleineres Kastell einer Auxillareinheit geeignet war, ist es nicht wahrscheinlich, dass in einer derartigen Nähe zu den Legionsstützpunkten Vetera und Haltern ein weiteres großes Legionslager bestand hatte. Auch über die Belegungsdauer kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Aber es ist denkbar, dass dieser Stützpunkt noch weit nach den Germanicusfeldzügen von den Römern genutzt wurde, denn das Gebiet an der rechten Rheinseite diente weiterhin zur Versorgung der Legionen, und wurde von ihnen noch lange Zeit danach von allen Besiedlungsversuchen der Germanen freigehalten. Um dieses zu gewährleisten musste mindestens noch ein römischer Stützpunkt zur Überwachung dieses Gebietes, auf rechtsrheinischem Gebiet weiter bestehen.