Lokalisierung der Varusschlacht durch Cornelius Tacitus

Cornelius Tacitus hinterlässt uns eine Fülle verschiedener Informationen über die gesuchten Örtlichkeiten, obwohl er gar nicht über die Varusschlacht selbst berichtet, aber sehr detailliert über die Germanicusfeldzüge fünf bis sieben Jahre später. Über die eigentliche Intention über diese Feldzüge gibt uns Tacitus eingangs seiner Annalen Auskunft, denn er schrieb (Tac.Ann.I/1): „Der einzige Krieg, der in dieser Zeit noch andauerte, war der gegen die Germanen; er sollte mehr die Schande des unter Quintilius Varus verlorenen Heeres tilgen als den Wunsch nach Ausdehnung des Reiches oder sonst einem den Einsatz lohnenden Preise dienen.“ Die Tilgung dieser Schmach konnte nur durch die rigorose Vernichtung der an dem Aufstand beteiligten Germanenstämme geschehen.

So lässt Germanicus im Sommer des Jahres 14 einen ersten Vorstoß in rechtsrheinische Gebiete, gegen die dort siedelnden Marser durchführen. Tacitus berichtet uns von diesem ersten begrenzten Germanicusfeldzug der den Anfang eines gewaltigen römischen Militäreinsatzes gegen die verfeindeten Germanenvölker markierte (Tac.Ann.I/49): „Der Caesar (Germanicus)... setzte auf einer Schiffbrücke zwölftausend Legionssoldaten, Sechsundzwanzig Kohorten der Bundesgenossen und acht Reiterschwadronen über,...“ Da sich der Feldzug vor allem gegen die Marser richtete, die etwa zwischen der Lippe und der Wupper lebten, müsste dieser Rheinübergang folglich im Bereich dieser beiden Flussmündungen geschlagen worden sein.

Für das darauf folgende Jahr plante Germanicus den ersten unfassenden Schlag gegen die rechtsrheinisch siedelnden Germanen. Zuerst bekämpfte der römische Befehlshaber im Taunus die Chatten und befreite den Cheruskerfürsten Segestes aus einer Belagerung arminiustreuer Germanen (Tac.Ann.I/57). Segestes hatte sich in der Vergangenheit den Römern gegenüber derart loyal verhalten, dass er sogar seinen Stammesbruder Arminius an Varus verraten hatte. Und für Germanicus schien es gleichermaßen wichtig zu sein, einem Verbündeten auf germanischer Seite beizustehen. Bei diesem Beistandsversuch fiel Germanicus die hochschwangere Frau des Arminius, Thusnelda in die Hände und er ließ sie nach Rom verschleppen.

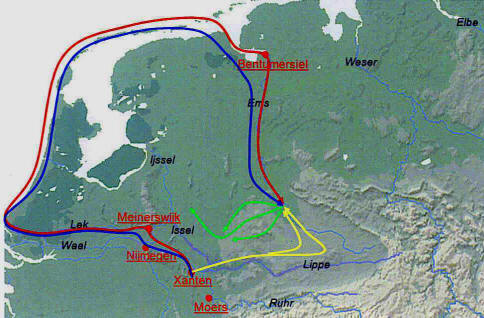

Der Germanicusfeldzug des Jahres 15 nach Tacitus Teil 1

Rot = Flottenbewegung der Germanicuslegionen Blau = Weg des Pedo Gelb = Weg des Caecina Grün = Mutmaßlicher Weg der einzelnen Abteilungen des Germanicusheeres zur Bekämpfung der Brukterer

Um anschließend einer um sich greifenden gemeinsamen Rebellion der Germanen entgegen zu wirken, ging Germanicus gegen die rechtsrheinischen und nordlippischen Völker in die Offensive. Da sich die Germanen in der Vergangenheit einer Konfrontation mit den Römern oftmals durch Rückzug in unübersichtliche und unzugängliche Gegenden entzogen hatten, wollte er diesmal ein Zurückweichen und damit das Entkommen des Gegners verhindern. So gleicht auch die Angriffstaktik des römischen Feldherrn einem großräumigen Einkesselungsmanöver, das den Zweck verfolgte, ein Ausweichen der germanischen Stämme über die Ems oder Lippe zu verhindern. Tacitus beschreibt das Vorgehen des römischen Heeres folgendermaßen (Tac.Ann.I/60): „Und damit nicht die ganze Wucht des Krieges auf einmal hereinbreche, schickte er Caecina mit vierzig römischen Kohorten, um den Feind zu zersplittern, durch das Gebiet der Bructerer an den Fluss Amisa (Ems), während die Reiterei der Befehlshaber Pedo durch das Gebiet der Friesen führte. Er selbst fuhr mit vier Legionen, die er auf Schiffe verladen hatte, über die Seen. Fußvolk Reiterei und Flotte trafen gleichzeitig an dem vorbestimmten Fluss ein.“Caecina drang demnach von Vetera aus durch das Gebiet der Brukterer, parallel der Lippe bis zum Oberlauf der Ems und von dort diesen Fluss abwärts. Durch diesen Vorstoß wurden die Brukterer von ihren Verbündeten, den Cheruskern und Chatten abgeschnitten, und nahm gleichzeitig den Brukterern die Möglichkeit, sich in Gebiete jenseits der oberen Lippe und der oberen Ems zurückzuziehen. Die Reiterei unter dem Befehlshaber Pedo zog durch das Gebiet der befreundeten, an der Nordsee siedelnden Friesen bis zur Ems. Germanicus selbst fuhr mit einer Flotte, vom Rhein durch die Nordsee in den Dollart. Von dort aus fuhr er die Ems aufwärts um an diesem Fluss ein Lager als Ausgangsposition abzustecken. Wie weit die Ems seinerzeit schiffbar war und wo Germanicus sein Lager absteckte ist noch nicht sicher zu lokalisieren, aber im günstigsten Fall hätte er mit seinen Schiffen bis zur heutigen Kleinstadt Rheine gelangen können.

Die beiden letztgenannten Angriffsspitzen machten diesen Umgehungsvorstoß um den Gegner im Rücken zu attackieren und gleichfalls dessen Rückzug über die Ems, in östlicher gelegene Gebiete, zu verhindern. Dann sollten bedingt nach dieser Quellenlage die feindlichen Germanen durch unterschiedliche Zangenbewegungen von Osten und Süden aus, eingekesselt und aufgerieben werden. Im Verlauf dieser Kämpfe gelang es den Römern offenbar, die feindlichen Germanen, in den Gegenden in denen sie ohne weiteres operieren konnten, vernichtend zu schlagen und aus diesem Teil ihres Siedlungsgebietes zu vertreiben, denn Tacitus schrieb dazu: “Die Brukterer, die selbst ihr Hab und Gut verbrannten, schlug L. Stertinius, den Germanicus mit einer leichten Heeresabteilung abgesandt hatte. Während des Mordens und Plünderns fand er den Adler der neunzehnten Legion, der unter Varus verloren gegangen war.“

Und nun kommt die Stelle bei Tacitus, die viele Geschichtsforscher beflügelt, inspiriert und fehlgeleitet hat. Tacitus schrieb: „Dann führte er sein Heer weiter bis zu der äußersten Grenze der Bructerer, und das ganze Gebiet zwischen den Flüssen Amisa (Ems) und Lupia (Lippe), nicht weit von dem Teutoburger Wald, in dem, wie es hieß, die Überreste des Varus und seiner Legionen unbegraben lagen, wurde verwüstet.“ Da Tacitus mit der Ortsangabe zwischen Lippe und Ems das Einsatzgebiet des Germanicus beschreibt, ging man bisher davon aus, dass er die Gegend zwischen den Oberläufen dieser beiden Flüsse meinte. Denn nur hier fließen diese beiden Gewässer nach heutigem Geographieverständnis parallel, und damit als Gebiet bezeichenbar, zueinander. Geht man jedoch davon aus, dass die Römer seinerzeitlich eine andere Vorstellung von dem Flusslauf der Lippe hatten (über diese Problematik wird an anderer Stelle ausführlich eingegangen), die damals wahrscheinlich die gleiche süd-nördliche Fließrichtung wie die Ems hatte, wird bei dieser Textstelle des Tacitus ein viel größerer Bereich, nämlich das ganze Gebiet der Münsterländer Bucht dargestellt.

Da man heute in etwa den Siedlungsraum der Brukterer einordnen kann, aber nicht deren genauen Grenzen kennt, und schon gar nicht die äußersten Grenzen, bot die Angabe dass Germanicus sein Heer bis zu den äußersten Grenzen der Brukterer führte, Platz für mannigfaltige Interpretation und Spekulation. Da Tacitus das Gebiet zwischen Ems und Lippe erwähnt ging man bei vielen Schlachtorttheorien davon aus, dass diese beiden Flüsse das Gebiet der Brukterer eingrenzten, und Germanicus demnach den Ort der Niederlage jenseits dieser Flussläufe aufsuchte. Aber da Caecina mit seiner Heeresabteilung von der Lippe kommend in nördlicher Richtung in die Westfälische Bucht eindrang und Germanicus mit seinen Truppen von der Ems aus nach Westen vordrang gab es für die von nun drei Seiten eingekreisten Brukterer nur eine Rückzugsmöglichkeit, nach Norden in das heutige niederländisch-deutsche Grenzgebiet.

Denn Tacitus fährt fort: “Nun erwachte in dem Caesar das Verlangen, jenen Soldaten und ihrem Heerführer die letzte Ehre zu erweisen, wobei das ganze anwesende Heer von schmerzlichen Mitgefühl erfüllt war wegen der leidvollen Kriege und des menschlichen Loses. Caecina wurde vorausgeschickt, um die entlegenen Waldgebiete zu durchforschen und über das sumpfige Gelände und den Trügerischen Moorboden Brücken und Dämme zu führen. Und nun betraten sie die Unglücksstätte, grässlich anzusehen und voll schrecklicher Erinnerungen.“

Tacitus schreibt nichts von einer Flussüberquerung, wie so oft bei anderen Feldzügen von denen er berichtet. Außerdem scheint es unverständlich zu sein, wenn es sich um Theorien handelt die den gesuchten Schlachtort östlich der Lippequellen einordnen, dass Germanicus mit seinem Heer durch das Gebiet zieht, welches vordem schon von Caecinas Kohorten verwüstet wurde. Überdies ist es gleichfalls unergründlich, dass Germanicus, so er denn beispielsweise die Dörenschlucht in der Nähe von Detmold aufsuchen wollte, mit seiner Flotte über 600 Kilometer, durch Rhein, Nordsee und Ems zurücklegt, und dann noch einmal mehr als 100 Kilometer über Land zieht, wo er doch von Vetera aus (der Ausgangpunkt dieses Feldzuges) dieses Gebiet auf relativ bekannten Wegen in wenigen Tagesmärschen erreichen konnte. Auch scheint es sich, nach der Aussage von Tacitus, bei dem Gelände der Varusschlacht, um ein mit Wäldern durchsetztes Sumpfgebiet zu handeln was gegen einen Schlachtort im heutigen bergigen Teutoburger Wald spricht.

Aber geht man davon aus, dass sich die römischen Heeresteile nach den Kampfhandlungen gegen die Brukterer, denn von keinem anderen Germanenstamm der bekämpft wurde war bisher die Rede, von der Gegend um Rheine operiert hätten, und von dort aus das Schlachtfeld der Varuslegionen aufsuchen wollten, gibt es nur zwei Alternativen in welche Richtung sich Germanicus bewegte. Für die Möglichkeit, dass Germanicus jenseits der Ems in östlicher Richtung nach Kalkriese zum Schlachtfeld des Varus ziehen wollte, gibt es hier, nach Tacitus Beschreibungen, einige Ungereimtheiten. Auch für diesen Fall schreibt Tacitus nichts über eine aufwendige Flussüberquerung, wie er es doch sonst bei anderen Gelegenheiten mehrmals machte. Caecina wurde von Germanicus vorausgeschickt um die entlegenen Waldgebiete zu durchforschen, und über den tückischen Moorboden Brücken und Dämme zu bauen. Der Weg von der Ems nach Kalkriese zur Niewedder Senke war sicherlich schon in dieser Zeit den Römern bekannt, galt doch diese Trasse wahrscheinlich als der einzig mit schweren Wagen passierbare Verkehrs- und Handelsweg durch den Osning, wenn man ihn auf nördlicher Route durchqueren wollte. So kann diese Gegend aus römischer Sicht nicht als entlegen bezeichnet werden denn in diesem Territorium kannten sich auch die Römer bestens aus. So bleibt als sinnvolle Alternative nur ein Vordringen der Römer in nördlicher von ihrer Position gelegene Gebiete.

Tacitus schreibt weiter: „Das erste Lager des Varus wies an seinem weiten Umfang und der Absteckung des Hauptplatzes auf die Arbeit von drei Legionen hin. Dann erkannte man an dem halb eingestürzten Wall und dem niedrigen Graben, dass die schon zusammengeschmolzenen Reste sich dort gelagert hatten. Mitten im freien Feld lagen die Gebeine zerstreut oder in Haufen, je nachdem die Leute geflohen waren oder Widerstand geleistet hatten.“ Hier findet sich die nächste Unvereinbarkeit mit der Kalkriesetheorie. Denn sollte Germanicus von der Ems kommend die Niewedder Senke erreicht haben, dann hätte er dieser These folgend, zuerst den letzten Kampfplatz der Varuslegionen erreichen müssen, und später das erste Lager. Aber durch Tacitus erfahren wir, dass Germanicus, im Gegenteil, das Kampfgeschehen chronologisch, auf dem gleichen Weg wie die Varuslegionen, erfassen konnte. So erreichte der römische Feldherr zuvor das deutlich als Dreilegionenlager erkennbare erste Marschlager des Varus, und dann erst sah er die verstreut liegenden Gebeine der vernichteten Legionen.

Nachdem Germanicus die Gebeine der Varuslegionen zu einem Grabtumulus aufschichten ließ, und ihnen die letzte Ehre erwies, berichtet uns Tacitus vom ersten Aufeinandertreffen zwischen Arminius und Germanicus, denn er schreibt: „Aber Germanicus folgte dem Arminius, der sich in unwegsame Gegenden zurückzog...“. Demnach muss nicht nur das Gebiet in dem sich die Varusschlacht ereignete, sondern auch das Gebiet in dem sich Arminius zurückgezogen hat eine Geländestruktur gehabt haben, welches vor allem durch Sümpfe und Wälder geprägt war. Denn während des Kampfes, dem sich Arminius nun stellt, ist bei den Geländebeschreibungen des Tacitus nur von Waldgebiet und Sumpfgelände die Rede. Zum Ausgang dieser Auseinandersetzung schreibt Tacitus:“ Doch ohne dass es zu einer Entscheidung kam, trennte man sich.“ Und weiter:“ Dann führte er das Heer an die Amisa zurück und brachte die Legionen zu Schiff wie er sie hergeführt hatte, wieder zurück. Einem Teil der Reiterei befahl er, entlang der Küste zum Rhein zu marschieren. Caecina, der eine eigene Heeresabteilung führte, erhielt die Weisung, obgleich die Wege, auf denen er den Rückmarsch antreten wollte, bekannt waren, so rasch wie möglich die Pontes Longi (Langen Brücken) hinter sich zu bringen, dies ist ein schmaler Fußpfad durch ausgedehntes Sumpfgelände, der einst von L. Domitius als Damm aufgeführt worden war. Das übrige Gelände ist morastig, man bleibt dort im schweren Lehmboden hängen, oder Bachläufe machen es nur schwer begehbar.“

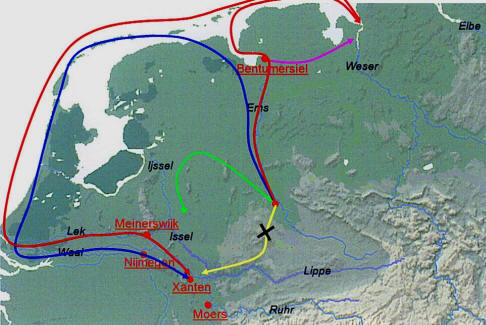

Der Germanicusfeldzug des Jahres 15 nach Tacitus Teil 2

Grün = Weg des Germanicus vom Ort der Varusschlacht zur Ems Rot = Flottenbewegung der Germanicuslegionen nach dem Aufsuchen des Schlachtfeldes Blau = Weg des Pedo zurück zum Rhein Gelb = Weg des Caecina Lila = Weg des P.Vitellius zur Weser X = Mutmaßlicher Ort der Pontes Longi/Lange Brücken

Nach dieser Aussage begab sich Germanicus zu seiner Ausgangsposition an der Ems zurück und begann mit dem Abzug seines Heeres aus dem Inneren Germaniens. Caecina bekam den Auftrag mit seiner Heeresabteilung über einen schon etwa 15 Jahre vorher angelegten Knüppeldamm, den „Pontes Longi“, der durch ein ausgedehntes Sumpfgebiet führte, zum Rhein zu marschieren. Durch diese Ortsangabe wird den Befürwortern einer Schlacht an den Pontes Longi bei Kalkriese klar widersprochen und eine Grundlage ihrer Theorie entzogen. Denn da Caecina, nach der Beschreibung des Tacitus, von der Ems aus in westliche Richtung gezogen sein muss, wird dieser Damm irgendwo zwischen dem Gebiet der Ems und des Rheins zu lokalisieren sein. Da diese Langen Brücken sicherlich nicht nur als Vormarschweg für die Legionen, sondern auch als Handelsweg über die Ems hinaus bis zur Weser angelegt wurde, liegt es nahe, den Ausgangpunkt dieser Wegetrasse bei Haltern zu suchen. Denn hier sollte sich nach Auskunft der Archäologie ein römisches Handelszentrum auf rechtsrheinischem Gebiet entwickeln. Und würde man eine etwa gerade Streckenführung bis zu einem vermuteten Emsübergang in der Gegend um Rheine annehmen, dann könnten diese Langen Brücken seinerzeit das Gebiet zwischen Steinfurt und Laer überbrückt haben, denn die Ortsbeschreibungen die Tacitus zu der sich zugetragenen Schlacht an den Pontes Longi angegeben hat, decken sich auffallend mit den Topographischen Verhältnissen in dieser Bodensenke, die heute von der Steinfurter Aa durchflossen wird.

Währenddessen Caecina einen schweren Abwehrkampf gegen das Heer des Arminius führte, fuhr Germanicus mit seiner Flotte auf der Ems zurück zur Nordsee. Ein Teil der Reiterei begleitete ihn parallel der Ems auf dem Landweg, damit diese gegebenenfalls germanische Attacken auf die abziehende Flotte abwehren konnten. Arminius befand sich mit seinem Heer, nach der Einschätzung von Germanicus, noch in der Nähe, und hätte seine Flussfahrt gefährden können. Denn andernfalls wäre es sinnvoller für das Reiterheer gewesen, Caecina auf seinem Rückmarsch zum Rhein zu begleiten, anstatt diesen großen Umweg an der Nordseeküste entlang zu machen. Im Mündungsgebiet der Ems trennte sich Germanicus von der Reiterei und veranlasste sie zu Rückkehr zu den Rheinlagern. Er selbst wollte von dort mit seinen verbliebenen vier Legionen weiter bis zur Weser vordringen. Warum diese Aussage bei Tacitus immer wieder in Frage gestellt wird, ist kaum zu verstehen, da es doch nachvollziehbar ist, dass sich Germanicus ein genaues Bild über die geographischen Verhältnisse bis zur Weser machen wollte, zumal er für das darauf folgende Jahr einen erneuten Feldzug gegen die Germanen plante. Laut Tacitus befahl Germanicus dem P.Vitellius mit der zweiten und vierzehnten Legion auf dem Landweg die Weser zu erreichen, damit seine Schiffe durch die eingesparte Fracht nicht so tief im Wasser liegen. Denn hier im Wattenmeer bestand die Gefahr, dass seine Schiffe infolge der wechselnden Gezeiten im flachen Meer auflaufen würden. Diese Gezeiten brachten jedoch die Landwärts marschierenden Legionen in große Bedrängnis, da Überschwemmungen den Marsch gefährdeten, und sie nur unter verlustreichen Mühen die Weser erreichen konnten. Dort trafen die Vitelliuslegionen mit der Flotte des Germanicus zusammen und wurden wieder in die Schiffe aufgenommen. Daraufhin brach Germanicus seine Expedition ab und kehrte mit seinem Schiffsverband zu den Winterquartieren am Rhein zurück.

Der Feldzug im Jahr 16 nach Christus

Die Beschreibungen des Tacitus über den Germanienfeldzug des Jahres 16, liefern uns ein noch klareres und eindeutigeres Bild wo die gesuchten Örtlichkeiten aufzuspüren sind, und sie bestätigen die Rekonstruktionsversuche der Abläufe für das vorhergehende Jahr.

Zuerst gibt uns Tacitus in seinem zweiten Buch seiner Annalen einen Zustandsbericht über die bisherigen Schlachtorte und den Schwierigkeiten der Römer mit der germanischen Topographie. (Tac.Ann.II/5) :“ Die Germanen werden in der offenen Feldschlacht und auf normalem Gelände besiegt, aber es kommen ihnen zustatten Wälder und Sümpfe, ein kurzer Sommer und ein frühzeitiger Winter. Seine eigenen Mannschaften leiden nicht so sehr durch Verwundungen als durch weite Märsche und die Einbuße von Waffen... Die lange Trosskolonne verlocke zu Überfällen und könne nur schwer verteidigt werden. Wenn er jedoch auf das Meer gehe, habe er auf diesem Gebiet freie Bahn, während sich die Feinde dort nicht auskennen. Zugleich könne man den Krieg früher beginnen und die Legionen gleichzeitig mit dem Nachschub befördern. Ungeschwächt werde die Reiterei mit ihren Pferden nach dem Transport von den Flussmündungen aus auf dem Wasserweg mitten nach Germanien gelangen.“ Auch in diesem Abschnitt findet sich keine Erwähnung über bergiges Gelände in dem Germanicus bisher operierte, was auf die Höhen des Osnings hindeuten würde.

„Indessen erhielten Silius, Anteius und Caecina den Auftrag, eine Flotte zu bauen. Tausend schleunigst gebaute Schiffe schienen ausreichend zu sein... Mit leicht zu handhabenden Segelwerk und mit schnellbeweglichen Rudern ausgerüstet, wuchsen sie dank dem freudigen Einsatz der Soldaten heran und boten einen furchterregenden Anblick.“ Die Taktik von Germanicus bei diesem Feldzug zielte darauf ab, sein gesamtes Heer zügig mit dem Schiff zur Ems zu befördern, um dann ausgeruht und überraschend gegen die Cherusker und den mit ihren verbündeten Truppen ziehen zu können. Aus diesem Grund ließ er auf der Insel der Bataver, das Gebiet zwischen Rhein und Waal, 1000 Schiffe bauen deren besondere Bauart auch auf die speziellen Voraussetzungen im seichten Ijssel- und Nordseegebiet zugeschnitten waren.

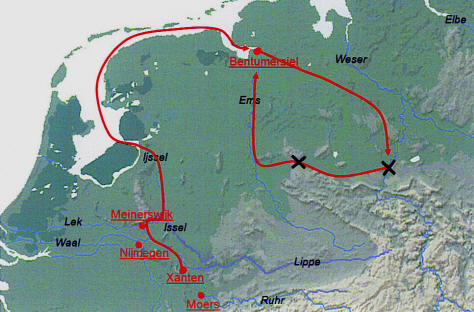

Der Germanicusfeldzug des Jahres 16 nach Tacitus

Rot = Mutmaßlicher Weg Germanicuslegionen 1 X= Mutmaßlicher Ort der Schlacht bei Idistaviso 2 X= Mutmaßlicher Ort der Schlacht am Angrivarierwall (Kalkriese)

Hier gibt uns Tacitus Auskunft über das Aufmarschgebiet des Römischen Heeres und das Flussverlaufssystem des unteren Rheines:„Die Insel der Bataver (Die Halbinsel zwischen Lek und Waal) war als Sammelpunkt bestimmt wegen ihrer guten Landemöglichkeiten und weil sie sich zur Aufnahme von Vorräten und zur Verlegung des Kriegschauplatzes eignete. Denn der Rhein, der bis dorthin in einem einheitlichen Strombett fließt oder sich um kleine Inseln sich herumwindet, teilt sich bei seinem Eintritt in das Bataverland gleichsam in zwei Flüsse, aber behält auf der Germanischen Seite seinen Namen wie auch seine Strömung bei, bis er sich mit dem Ozean vereinigt. An dem gallischen Ufer fließt er breiter und ruhiger (mit geänderten Namen nennen ihn die Bewohner Vahlis), dann vertauscht er auch diesen Namen mit dem Flusse Mosa, und mit ihm zusammen mündet er in gewaltiger Breite in den Ozean.“

Und nun gibt uns Tacitus wieder einen eindeutigen Hinweis über die Lage der gesuchten Örtlichkeiten:“ Aber während die Schiffe herangeführt wurden, befahl Germanicus dem Legaten Silius, mit einer leicht beweglichen Truppe in das Land der Chatten einzufallen. Er selbst führte auf die Nachricht, das an dem Flusse Lupia angelegte Kastell werde belagert, sechs Legionen dorthin. Doch konnte Silius wegen plötzlicher Regenfälle nichts weiter ausrichten. Er konnte nur unbedeutende Beute und die Gattin des Chattenfürstes Arpus mit ihrer Tochter entführen. Und auch dem Caesar gaben die Belagerer keine Gelegenheit zu einem Kampfe. Sie verschwanden bei der Kunde von seinem Erscheinen. Jedoch hatten sie den erst kürzlich für die Legionen des Varus errichteten Grabhügel und einen früher für Drusus gebauten Altar zerstört. Diesen stellte der Princeps wieder her und veranstaltete selbst an der Spitze der Legionen einen Vorbeimarsch. Den Hügel zu erneuern hielt er nicht für angebracht. Das ganze Gebiet zwischen dem Kastell Aliso und dem Rhein wurde mit neuen Grenzwegen und Dämmen befestigt.“ Durch seine Erwähnung darüber, das die Schiffe mit denen Germanicus ins Innere Germaniens vorstoßen wollte, schon herangeführt wurden, gibt uns Tacitus zu verstehen, dass dieses Unternehmen unmittelbar bevorstand und es sich bei diesen beiden römischen Angriffen des Germanicus und des Silius nur um räumlich und zeitlich begrenzte Aktionen handeln konnte.

Lokalisierung durch Paterculus

Lokalisierung durch Cassius Dio

Während also Silius in das Gebiet der Chatten einfiel, wohl vom Taunus ausgehend, um den Gegner vom tatsächlichen Einsatzziel abzulenken, und den eigentlich vorgesehenen Einsatzort der römischen Truppen an der oberen Ems zu entlasten, führte Germanicus selbst auf die Nachricht, das dass an der Lippe angelegte Lager Aliso von Germanen belagert wurde, sechs Legionen dorthin. Es ist umstritten, ob Tacitus in diesem Abschnitt von einem oder zwei Lagern ausgeht, die zu dieser Zeit auf der rechten Rheinseite belegt waren, aber hier scheint durch die zusammenhängende Nennung nur ein einziger Römerstandort an der Lippe gemeint zu sein. Schon aus logischen Gesichtspunkten ist es unwahrscheinlich, dass sich zu diesem Zeitpunkt ein einzelnes Römerlager weit im Landesinneren an der Lippe isoliert bestand haben konnte, so das man annehmen kann, dass sich allein aus dieser Aussage von Tacitus ableiten lässt, dass dieses Lippelager in der Nähe des Rheines liegen musste.

Aber die Belagerer gaben den Caesar keine Gelegenheit zum Kampf sondern sie zogen sich ohne zum Kampf zu stellen zurück. Doch bei ihrem Rückzug zerstörten sie den Grabtumulus der Varuslegionen und einen Altar der schon früher zu Ehren des Drusus errichtet wurde. Man muss durch die gleichzeitige Erwähnung vom Drususaltar und des Grabtumulus durch Tacitus hier von der Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass diese beiden Orte in einer engen räumlichen Beziehung zueinander stehen müssen. Dabei ist zu Fragen, warum der Drususaltar nicht schon unmittelbar nach der Varusschlacht von den Germanen zerstört wurde. Als einzige Antwort scheint die Möglichkeit gegeben zu sein, dass sich dieser Altar in der Nähe des römischen Einflussgebietes befunden haben muss, also in der Nähe des Rheines, und nicht tief im Inneren Germaniens, wo er mit Sicherheit nach dem Germanenaufstand vernichtet worden wäre. Also kann sich nach der Interpretation auch dieser Textstelle das Gebiet der Varusschlacht nicht allzu Tief im Landesinneren befunden haben.

Im Übrigen ist bei dieser germanischen Belagerung der Versuch von Arminius zu erkennen, die Römer erneut in das Gebiet der Varusschlacht zu locken, um sich dort den Römern zu stellen. Denn nachdem schon der erste Belagerungsversuch von Aliso, nach der Clades Variana, durch die Germanen gescheitert war, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sich Arminius erneut an dieses aussichtslos scheinende Unternehmen heranwagte, zumal Germanicus mit einem starken Heer am Rhein wachte. Arminius lieferte mit der Belagerung von Aliso einen Vorwand damit Germanicus eine Streitmacht zum diesem Lager entsendete, und lieferte mit der Zerstörung des Drususaltars und des Grabtumulus einen Grund zum Nachsetzen für den römischen Feldherrn. Der Grabhügel wurde von Germanicus nicht wieder hergestellt, wohl weil dieser den Plan des Arminius durchschaute, das Römerheer erneut in das Gelände der Niederlage des Varus zu locken. Aber den Drususaltar ließ der römische Feldherr erneuern und veranstaltete selbst an der Spitze der Legionen einen Vorbeimarsch.

Tacitus schrieb weiter: “Schon war die Flotte angekommen. Der Caesar hatte die Verpflegung vorausgesandt, die Legionen und die Bundesgenossen auf die Schiffe verteilt und war in den nach Drusus benannten Kanal eingelaufen, wobei er zu seinem Vater betete, er möge ihm, da er jetzt das gleiche Wagnis auf sich nehme, huldreich und gnädig mit seinem Vorbild und dem Gedenken an seine Maßnahmen und Bauten zur Seite stehen.“ Da die Nordsee ein für die Römer schwer unberechenbar zu beschiffendes Gewässer war, wollte Germanicus bei diesem Feldzug durch den Drususkanal und durch das Vlevomeer, dem heutigen Ijsselmeer, zur Ems vordringen. Die Fahrt durch den Drususkanal hatte den Vorteil der erheblich kürzeren Wegstrecke bis zur Ems, der Vermeidung der Gezeitenunterschiede an der Nordsee und den Schutz vor stürmischem und unbeständigem Wetter. Da Germanicus, nach der Interpretation dieser Textstelle des Tacitus, hier augenscheinlich das erste Mal durch den Drususkanal fährt, ist hier zu fragen warum die Römer nicht schon im Jahr vorher, aus den angeführten Gründen, den Drususkanal für ihre Fahrt zur Ems nutzten. Tacitus spricht in diesem Zusammenhang von einem großen Wagnis welches Germanicus auf sich nimmt. So konnte dieses Risiko nur darin bestehen, dass Germanicus befürchtete bei der Durchschiffung des Drususkanals und der Ijssel in einen Hinterhalt der Germanen zu gelangen. Der römische Feldherr musste bei der Durchquerung des niederländischen Sumpfgebietes und des Wattenmeeres jederzeit mit einem Angriff der Germanen rechnen, und deshalb wurden seine Schiffe so konstruiert, dass sie diese Attacken sofort abwehren und erwidern konnten. Denn dazu schrieb Tacitus an anderer Stelle:“. Ein Teil (der Flotte) war kurz mit schmalen Vorder- und Hinterdeck und weitem Bauch, um leichter der Flut standzuhalten. Manche hatten platte Kiele. Um ohne Beschädigung auf Grund laufen zu können; ein größere Anzahl war mit Steuerrudern vorne und hinten ausgerüstet, um die Ruder plötzlich zu wenden und mit der einen oder anderen Seite landen zu können. Viele hatten Brückenüberbauten, auf denen man Geschütze bewegen konnte. Sie waren zugleich für den Transport von Pferden und Kriegsbedarf geeignet.“ Auch dieser Umstand kann auf ein mutmaßliches Aufstandgebiet der Germanen hinweisen, denn an der Nordseeküste siedelten die befreundeten Friesen und Chauken, vor denen sich Germanicus nicht fürchten musste.

„Von hier aus fuhr er durch die Seen und den Ozean bis zur Amisa (Ems) in günstiger Fahrt.“ In diesem Teil der Tacitusberichte befinden sich große Unstimmigkeiten mit den derzeit allgemein favorisierten Varusschlachttheorien, die das Gebiet um Detmold und den Lippequellen, als den bedeutenden Kampfplatz lokalisieren wollen. Sollte demnach Germanicus den Germanen, nach deren Belagerung des Lippekastells, bis zum Grabhügel und zum Drususaltar oberhalb der Lippequellen gefolgt sein, so wäre es absolut widersinnig, dass er dann von dort aus mit seiner Flotte über mehr als 600 Kilometer zur Ems fährt, wo er doch von seinem derzeitigen Aufenthaltsort dieses Emsgebiet mit weit weniger Aufwand an Material und Zeit auf dem Landweg in wenigen Tagen erreichen konnte. Zumal er dann Gebiete durchqueren konnte in denen Caecina im Jahr vorher die Brukterer vernichtete, und er so auf diesem bestens bekannten Weg keinen großen Widerstand befürchten musste. Und da die Flotte, nach der Interpretation des Tacitustextes, zu dem Heer herangeführt wurde ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Flotte von tausend Schiffen am Oberlauf der Lippe gleichzeitig manövrieren konnte um das gewaltige römische Heer aufzunehmen.

Ähnliche Widersprüche gelten in verstärktem Maße für die Kalkriese = Varusschlachttheorie. Denn hier ist es noch unwahrscheinlicher, dass Germanicus zuerst Aliso an der Lippe von der Belagerung befreit, und dann im Gebiet jenseits der Ems feststellt, dass der Grabhügel der Varuslegionen und der Drususaltar von den Germanen des Arminius zerstört wurde, er dann den Drususaltar erneuert, zum Rhein zurückmarschiert, um dann mit seiner Flotte wieder zur Ems zurückzukehren.

Über das Vordringen des römischen Heeres jenseits der Ems schrieb Tacitus: „Die Flotte blieb auf dem linken Flussbett der Amisa zurück. Dabei beging er den Fehler, dass er sie nicht Flussaufwärts fahren ließ. Er brachte die Truppe über den Fluss hinüber, da sie in die rechts gelegen Gebiete marschieren sollte. So wurden mehrere Tage auf den Bau von Brücken verwendet. Die Reiterei und die Legionen zogen zwar unerschrocken durch die ersten Niederungen, solange die Flut noch nicht stieg, jedoch die Nachhut, die aus Hilfstruppen bestand, einschließlich der dazugehörigen Bataver, kam, als sie in das Wasser sprangen und ihre Schwimmkunst zeigten, in Unordnung, wobei auch einige ertranken.“ Laut Tacitus gab es damals zwei Flussarme der Ems die in die Nordsee mündeten und Germanicus entschied seine Flotte in dem linken Flussbett anzulanden. Er machte den Fehler nicht weiter flussaufwärts gefahren zu sein. Dieser Fehler lag wohl darin, weil an seinem gewählten Anlegeplatz die Macht der Gezeiten noch so stark war, dass sie bei der anschließenden Flussüberquerung die römischen Truppen behinderte. Durch die Tatsache das Tacitus besonders erwähnt, dass Germanicus in die Gebiete rechts der Ems ziehen wollte und mehrere Tage für den Bau von Brücken über diesen Fluss verwendete, muss man von der Gegebenheit ausgehen, dass es sich hierbei um die erste Emsüberquerung des römischen Befehlshabers in östlich dieses Flusses gelegene Gebiete handelte.

Und weiter:„Während der Cäsar ein Lager abstecken ließ, wurde in seinem Rücken der Aufstand der Angrivarier gemeldet: er schickte Stertinius mit Reiterei und einer leichtbewaffneten Truppe sofort dahin und bestrafte mit Feuer und Schwert die Treulosigkeit.“ Da sich Germanicus auf dem Weg von der Ems zur Weser befand, müsste sich demzufolge, da sich der Angrivarieraufstand in seinem Rücken zutrug, das Siedlungsgebiet der Angrivarier an der rechten Emsseite befunden haben. Gleichzeitig sagt uns dieser Abschnitt, da Stertinius eine Treulosigkeit bestrafte, dass es vorher ein Bündnis mit den Angrivariern gegeben haben müsste.

An der Weser kam es zu der verbalen Auseinandersetzung zwischen Arminius und seinem Bruder Flavus, bei der Tacitus in seinen Annalen beiden Kontrahenten die Gelegenheit gibt den jeweiligen Standpunkt und die Motivation zu seinem jeweiligen Verhalten darzustellen.

Bevor es zum ersten großen Aufeinandertreffen der beiden Kriegsparteien, auf dem Feld Idistaviso, kommt, führt Germanicus folgendes in seiner Rede zu seinem Heer an:“ Schon seien sie der Elbe näher als dem Rhein, weithin sei kein Krieg mehr zu führen, wenn sie nur ihm, den Spuren seines Vaters und Oheims folgend, in eben diesem Lande zum Siege verhelfen.“ Diese Ortsbeschreibung, dass sie der Elbe nun schon näher sind als dem Rhein, ist unbedingt als eine verwertbare Ortsangabe anzusehen. Denn sollten sich die römischen Legionen zu diesem Zeitpunkt im Bereich zwischen Minden und Nienburg befunden haben, so waren die Legionen auf etwa 150 Kilometer Luftlinie an die Elbe herangerückt, der Rhein hingegen ist schon fast zweihundert Kilometer auf direkter Strecke entfernt. Da Germanicus die Tatsache besonders betont, dass sie schon so weit ins Innere Germaniens vorgedrungen sind, muss man davon ausgehen dass es sich hierbei um eine außergewöhnliche Situation handeln musste. Er hätte dieses nicht als so bemerkenswert angesehen, wenn er sich schon im Jahr vorher nur etwa 2-3 Tagesmärsche entfernt, bei Kalkriese, aufgehalten hätte.

Nach dem Aufeinandertreffen der beiden Streitmächte auf dem Schlachtfeld Idistaviso an der Weser, aus dem das Heer des Germanicus offensichtlich als eindeutiger Sieger hervorgegangen ist, machten sich die Römer auf den Rückweg zur Ems und wählen vermutlich eine Route am nördlichen Rand des Wiehengebirges. Auf dieser Trasse durch die Niewedder Senke befand sich ein alter Verkehrsweg der den Römern bekannt war und den sie für ihr Heer als passierbar erachteten.Die Germanen die sich, nach der Aussage des Tacitus, aufgestachelt durch die Verhöhnung der Römer, nicht mit ihrer Niederlage abfinden wollten, stellten sich noch einmal mit allen Kräften, am so genannten Angrivarierwall, der nach dieser Rekonstruktion bei Kalkriese lag, der römischen Übermacht entgegen. Auch hier kam es damals, nach der uns zur Verfügung stehenden Quellenlage, zu keiner abschließenden Entscheidung zwischen den verfeindeten Parteien, so dass Germanicus beschloss diesen Feldzug wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit abzubrechen und in die Winterlager zurückzukehren. Aber auch diese Rückkehr gestaltete sich nicht ohne Schwierigkeiten, denn auf der Nordsee gerät die Flotte des Germanicus in eine große Seenot und kann sich nur unter schweren Verlusten mit den Resten seiner Legionen bis zu den Winterlagern am Rhein retten.

Werbung