De Korte Dyk

Die Frage ob dieser Überflutungskanal der ins Isselbruch führte noch während der Römerzeit bei gewissen Wasserständen aktiv durchflossen wurde lässt sich eindeutig bejahen, denn am Anfang dieses einstmaligen Flussbettes in der Flürener Heide, befindet sich ein Damm der zweifelsohne als Banndeich errichtet wurde, und einen Wasserdurchfluss durch diesen Flussarm verhindern sollte. Diese Tatsache kann nur bedeuten, dass irgendjemand in der zurückliegenden Vergangenheit einen bestehenden Durchfluss verhindern wollte. Eine genaue Datierung, wann dieser Deich erbaut wurde, lässt sich derzeitig nicht bestimmen, aber ein frühes Zeugnis über die Existenz dieses Dammes gab uns eine Karte aus dem Jahr 1634. Zu dieser Zeit beauftragte der Brandenburgische Kurfürst Georg Wilhelm, den Jordan von der Weyhe eine Rheinstromkarte zu zeichnen. In dieser Karte war an diesem Ort ein altes, mit einem Wegedamm versehenes Flussbett eingezeichnet. Der Damm trug den Namen „De korte Dyk“, und das Flussbett führte ausdrücklich die Bezeichnung „verlendeten alten lipestrangh“. Diese Karte war im Rheinmuseum Koblenz ausgestellt und ist leider bei der Zerstörung dieses Museums im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen.

Es drängt sich die Mutmaßung auf, dass dieser Deich schon in römischer Zeit erbaut worden sein könnte. Dabei sind mehrere Gründe ausschlaggebend für diese Annahme. Auf den ersten Blick wäre es für die Römer nahe liegend gewesen dieses Flussbett welches als Endpunkt mindestens bis zur Geldersen Ijssel führte, als Schifffahrtstrasse zu nutzen. Eine derartige Streckenführung hätte einen Drususkanal überflüssig gemacht. Doch da dieses Flussbett sicherlich schon in dieser Zeit im Stadium der Verlandung war, und nur bei vermehrtem Wasseraufkommen von Rhein und Lippe ausreichend Wasser führte, eignete es sich nicht für einen permanenten Schiffsverkehr. Zudem benötigten die Römer, wenn ihre bevorzugte Rheinübergangsstelle an der Flürener Halbinsel war, eine Wegtrasse über dieses Flussbett, wenn sie tiefer in das rechtsrheinische Gebiet gelangen wollten. Über diesen Damm war zudem ein Vormarsch nach Osten selbst bei Hochwasser problemlos gewährleistet. Dabei wurde durch die Anlage dieses Dammes gleichzeitig verhindert, dass neben dem regulären Einzugswasser der Alten Issel noch zusätzlich größere Wassermassen in die Isselniederung einflossen. Diese Maßnahme kann ein früher Versuch gewesen sein, dieses ehemals staunasse und versumpfte Gelände im Isselbruch trockenzulegen.

Topographische Situation des Lippemündungsgebietes

Bild anklicken zum Vergrößern

Letztendlich kann dieser Deich ein Teil einer umfassenden Rheinregulierungsmaßnahme sein, die den Zweck hatte, die Wassermassen des Rheines an bestimmten Stellen zu konzentrieren und von anderen Orten fernzuhalten. Die Römer waren zwar nicht in der Lage den Lauf des Rheines zu kontrollieren, jedoch konnten sie ihn manipulieren. Eine eindeutige römische Beeinflussung des Rheines findet sich einige Kilometer weiter Flussabwärts oberhalb von Kleve in der Düffelward auf der linken Rheinseite. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Banndeich, der an der ehemaligen Flussteilung des Rheines, in die Waal und den niederländischem Rhein, angelegt wurde. Dieser Deich in Kleve-Rindern (Rindernsche Deich) hatte nach derzeitiger archäologischer Meinung den Zweck die einströmenden Wasserfuten in die Waal zu vermindern um dadurch größere Wassermassen in den rechten Flusslauf des Rheines zu leiten. Denn die Waal war bis zu diesem Zeitpunkt der ungleich wasserreichere dieser beiden Flussarme. Da jedoch der niederländische Rhein als Grenze zu Germanien fungierte, war es für die Römer wichtig, möglichst viel Wasser durch diesen Rheinarm fließen zu lassen, damit dieser Grenzfluss als solcher seine Funktion erfüllte. Im gleichen Moment war es erforderlich, ausreichend Wasser dem Drususkanal zuzuführen, um diese Wasserstrasse auch bei niedrigen Wasserständen schiffbar zu halten. Gleichzeitig wurde zu der Bataverinsel die sich zwischen den beiden Flussarmen befand und die im römischen Interessenbereich lag, die vormals deutlich abgrenzende Wirkung der Waal genommen.

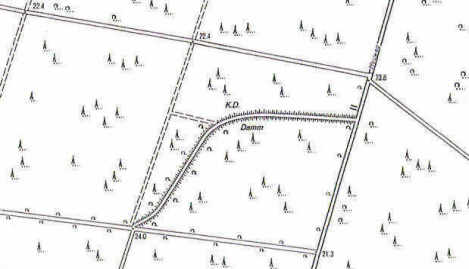

Damm in der Flürener Heide/“De Korte Dyk“

Auszug aus der Deutschen Grundkarte

Wie sehr die Waal gegenüber dem niederländischen Rhein vernachlässigt wurde, zeigt die Verteilung der römischen Kastelle auf der linken Rheinseite die fast ausschließlich am linken Rheinufer errichtet wurden. Gleichfalls spielte der Schiffsverkehr der Waal bis ins neunte Jahrhundert keine tragende Rolle. Und auch die Anlage der Fossa Corbulonis (Corbulokanal), die im Jahr 47 n. Chr. von dem römischen Legaten Cn. Domitius Corbulo erbaut wurde um den unteren Rhein mit der Waal zu verbinden, würde keinen Sinn machen, wenn die Waal damals regelmäßig als Schifffahrtstrasse genutzt wurde. Einen Eindruck über die ursprüngliche Wasserverteilung dieser beiden Rheinarme gab uns Tacitus in seinen Historien anlässlich des Bataveraufstandes im Jahre 71 n. Chr. Nachdem sich Civils, der Anführer der Bataver, nach dem vergeblichen Aufstand gegen die Römer auf die Bataverinsel zurückgezogen hatte, öffnete er den von Drusus erbauten Damm, und er gab dem nach der Gallischen Seite hinströmenden Rhein durch die Beseitigung aller Hindernisse freien Lauf. Nachdem der der Damm entfernt und der Waalarm reaktiviert wurde, erweckte der Flussarm, nach der Aussage des Tacitus, zwischen der Bataverinsel und dem rechtsrheinischen Ufer den Eindruck einer einzigen zusammenhängenden Landmasse. Obwohl uns Tacitus nichts weiteres mehr berichtet, muss man davon ausgehen, dass der Damm nach dem Bataveraufstand wieder geschlossen wurde, denn für die Römer war es von außerordentlicher Wichtigkeit, dass der niederländische Rhein seine abgrenzende Eigenschaft durch seinen hohen Wasserstand behielt.

De korte Dyk

Die Wallkrone des "Korten Dyk"

Flusssystem am Niederrhein

Die Lange Renne

Der Drususkanal

Römische Rheinübergänge

Werbung